我眼中的优质课堂”推荐系列之二百五十二

【前言】为促进学校教学质量提升,发现教学相长、学以致用的优质课堂,挖掘躬耕讲堂、精心育人的优秀教师。质量管理与教学督导处将持续刊发经各级督导和学生信息员推荐的常态化优质课堂案例,供全校师生交流。

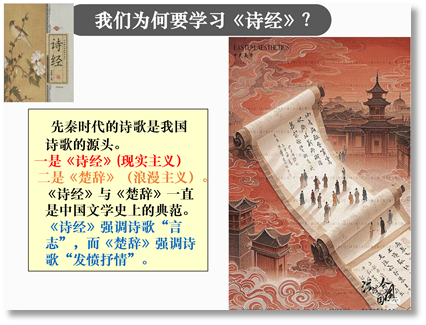

在高校课程思政建设纵深推进的背景下,大学语文作为独特的载体,成为培养学生政治认同、家国情怀、文化素养、道德修养、职业素养、做人做事的道理等的重要课程。

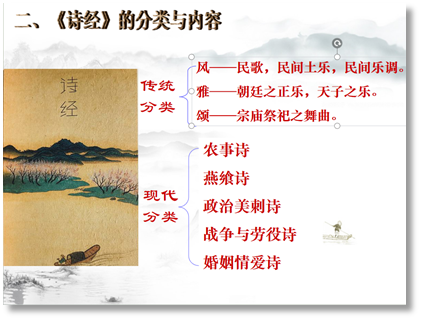

本次课程以《诗经》三首为例,重点通过鉴赏《小雅·采薇》帮助学生了解《诗经》的成书及其风雅颂的编纂体例,全面把握《诗经》的内容和赋比兴的艺术特色,认识《诗经》“感于哀乐,缘事而发,温柔敦厚”的诗教传统。

我校大学语文教研室朱立老师立足《诗经》“五经之首”“文学之源”的历史文化地位,深度融合文学审美与价值观引领进行教学设计,通过“历史回响—文本细读—时代共鸣”的三维路径,构建起兼具思想深度与艺术美感的思政育人课堂。

一、历史纵深:从《采薇》到长津湖的战争叙事传承

教学设计巧妙运用时空对话策略,以74年前抗美援朝战争为切入点,怀念为国捐躯的先烈,他们无愧于“最可爱的人”的光荣称号,重启关于74年前那场战争的记忆,以此引出《小雅·采薇》。《小雅·采薇》作为一首战争诗,被称为“千古厌战诗之祖”。

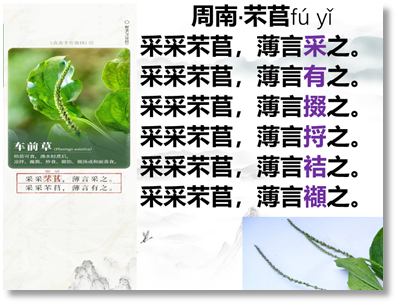

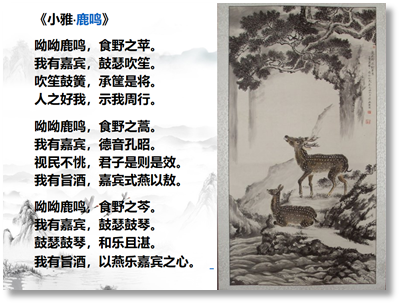

二、文本细读:赋比兴手法中的思政密码解析

朱立老师首先通过诗经中喜闻乐见的《关雎》《鹿鸣》《蒹葭》等篇章,引导学生学习诗经中常见的重章叠句的手法,它通过反复咏唱来增强诗的音乐性和节奏感,渲染气氛,深化主题,使感情得到淋漓尽致的抒发,让学生体会这种诗经中独特手法的美感。

从优美的重章叠句中,自然引出本次课程重点教学内容《小雅·采薇》,这是一位戍边战士在归途中所赋之诗,诗中叙述了他转战边陲的艰苦生活和内心伤痛,字里行间表达了对战争的不满和他爱国恋家、忧时伤事的感情。

诗句前三段描写士兵为抗击外族的侵犯,背井离乡,久久不得归家,而产生的悲伤、厌战和对外族的仇恨以及军旅生活的劳苦。在“薇亦作止”“薇亦柔止”“薇亦刚止”的重章叠句赏析中,朱立老师引导学生在草木荣枯的意象流转间,体悟时间维度下的生命体验与战争创伤。

诗句接下来描写的战事的频繁、艰苦和危险,教师启发学生结合“四牡睽睽”“四牡翼翼”“四牡业业”“象弭鱼服”等诗句展开想象,描述本诗描写的战争场面,目的在于培养学生的想象能力及语言表达能力。诗句以严整的军容、精良的装备来表征战争场面,凸显将士们的壮志豪情和保家卫国的责任感,进一步强调了正是因为战争频繁,居无定所,士兵才归家无望,思乡心切,进而增强学生对战争的敬畏和对生命的珍视。

末章忆昔伤今,教师着重分析诗句通过“以乐景写哀,以哀景写乐”的笔法,描写了战士归途艰难,痛定思痛,无人倾诉,悲从中来的复杂情感,使学生在语言艺术的审美愉悦中,自然领悟中华文化中“止戈为武”的战争智慧。

这种文本细读策略,实现了文学形式分析与思想政治教育的有机统一。

三、意象重构:传统文化符号的当代价值转化

围绕“杨柳依依”的经典意象,朱立老师系统列举后世诗歌中关于“柳”的诗句,明确自《诗经》始,柳成为中国古典文学歌咏的对象,开了借柳怀人的先河,在后世的诗词之中,柳成为牵绊游子、离愁别绪的象征性植物。

学生从王之涣的“杨柳东风树,近来攀折苦”折柳赠别,到陆游“沈园柳老不飞绵”的以柳怀人,欧阳修“月上柳梢头,人约黄昏后”以柳暗示爱,再到2022年冬奥会闭幕式节目《折柳寄情》,完成了跨越三千年的文化基因解码。

四、课堂延伸:构建多维度的思政育人场域

本次课程的教学设计突破单篇教学局限,构建起“《诗经》战争诗—唐宋边塞诗—当代文学艺术”的纵向坐标系,通过《使至塞上》《游子诗》等诗作的群文阅读,以及《长津湖》《折柳寄情》等影视作品的跨媒介联动,形成沉浸式思政育人空间。学生在对比分析中深刻认识到,从“靡室靡家”的征战苦旅到“强国有我”的时代宣言,学生在吟咏“昔我往矣”的千古绝唱时,既感受到传统文化的永恒魅力,又在潜移默化中建立起“明大德、守公德、严私德”"的价值坐标。

推荐人:校级督导陈卉