我眼中的优质课堂”推荐系列之二百六十

【前言】为促进学校教学质量提升,发现教学相长、学以致用的优质课堂,挖掘躬耕讲堂、精心育人的优秀教师。质量管理与教学督导处将持续刊发经各级督导和学生信息员推荐的常态化优质课堂案例,供全校师生交流。

《大学语文》作为高职院校的一门重要公共基础课程,对于艺术类专业的学生而言,具有不可或缺的独特价值与深远意义。它不仅是学生提升语言文字表达能力、培养人文素养的关键途径,更是促进艺术专业学生全面发展、增强其综合竞争力的有力支撑。授课教师王丽娇打破公共基础课“边缘化”的固有印象,以“三大”创新举措为抓手,促进了语文教育与艺术专业的深度融合、实现了语文授课与学生兴趣同频共振、推动了语文学习与校园生活紧密相连,为高职院校公共基础课程的教学提供了极具参考价值的范式。

一、文化元素“嵌入式”融入,搭建语文教育与学生专业的桥梁

针对公共课如何服务学生专业学习的核心问题,授课教师王丽娇巧妙地以“5分钟课前文化分享”为切口,将语文知识与艺术专业所需的文化素养无缝对接。例如:教师围绕“九三阅兵”花坛设计展开讲解,从色彩搭配的象征意义到图形纹样的文化内涵,让学生在了解国家大事的同时,直观感受艺术设计中的文化表达;讲授《楚辞·渔父》时,又聚焦楚文化特质,深入剖析“楚人尚凤”的审美偏好,结合楚文化中对于红色的寓意及浪漫瑰丽的想象风格,为学生的艺术创作提供了深厚的文化溯源。这种“嵌入式”的文化内涵挖掘,不仅拓展了学生的课外知识,更让语文课堂成为艺术专业学生的“武器储备库”,帮助学生实践了“文化理解”与“专业创作”的贯通。

(课堂授课场景节选一)

二、过程考核“游戏化”设计,激活学生课堂参与热情

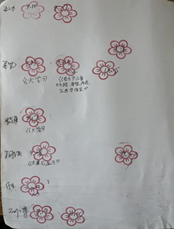

针对学生对公共课重视度不高、参与度低的普遍问题,授课教师王丽娇创新推出“自助餐式过程性考核”,以“游戏化”思维点燃学生的学习积极性。王老师将平时成绩分解为课文背诵、笔记提交、课堂互动、课外阅读、vblog等多个“可选项目”,如同自助餐般让学生根据自身情况自主选择;同时引入“小红花积分制”,学生每完成一项任务即可获得相应“小红花”,课堂学习变成了“闯关升级”的趣味过程。这种设计彻底打破了传统考核的枯燥感,让学生在“攒小红花”的过程中获得清晰的成就感,有效激发了他们主动参与课堂、积极探究知识的内在动力,让原本沉闷的课堂变得生动活跃。

学生积攒的小红花 学生听课场景 学生听课笔记

(课堂授课场景节选二)

三、课程内容“场景化”延伸,实现课堂与生活的联动

授课教师王丽娇并未将语文学习局限于教室,而是打造“跟着课文去旅行”特色栏目,以武汉本地景点为依托,推动课程内容向课外场景延伸。在讲授《楚辞·渔父》相关内容时,王老师精心设计“跟着屈原游东湖”路线,将东湖听涛景区的沧浪亭、行吟阁、橘颂亭、离骚碑等文化景点串联起来,要求学生实地打卡并制作Vlog,其中的优秀作品可计入平时成绩。这一举措让课文中的历史人物与文化意象“走出书本”,延伸的现实实景中来。学生在游览打卡的过程中,既能直观感受语文的文化魅力,又能锻炼艺术专业所需的视频拍摄与剪辑能力,真正践行了“在生活中学习语文,在语文学习中提升专业”的教学理念,让语文学习成为连接课堂知识与生活实践、专业技能的纽带。

学生vlog截图1 学生vlog截图2

(课堂授课场景节选三)

这堂《大学语文》课成功的关键,在于教师精准把握了高职艺术类专业学生的学习特点与需求,凭借“嵌入式”文化融入、“游戏化”考核设计、“场景化”内容延伸的创新举措,成功打破了公共基础课程的教学困境。这样的教学改进方式,不仅让学生收获了知识,更培养了他们的文化素养与专业思维,值得进一步学习与推广。

推荐人:校级督导马发生